David Hume’s Ideen über Natur und Geist des Menschen

David Hume war ein schottischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, der für seine empirische Herangehensweise an die Philosophie bekannt ist.

In Bezug auf die menschliche Natur und die Anpassungsfähigkeit des Geistes hatte Hume bereits vor fast 300 Jahren Vorstellungen entwickelt, die den heutigen sehr verschieden und dennoch so ähnlich sind.

Hume’s Empirismus

David Hume argumentierte, dass alle Ideen und Erkenntnisse aus Erfahrungen stammen. Er lehnte angeborene Ideen ab und behauptete, dass der Geist eine leere Tafel sei, auf der Erfahrungen geschrieben werden. Es ist die Theorie der tabula rasa.

Das Bild heute wäre das einer formatierten Festplatte, auf der durch Lernprozesse Daten und Fakten als erlerntes oder erfahrenes Wissen gespeichert werden. Jedoch weiß man heute, dass der Mensch mit Erfahrungen, Veranlagungen und Potenzialen seiner Eltern und Großeltern in die Welt hineingeboren wird. Seine Sozialisation und Enkulturation fördern oder auch beschränken den weiteren Entwicklungs- und Wachstumsprozess.

Die Assoziation von Ideen

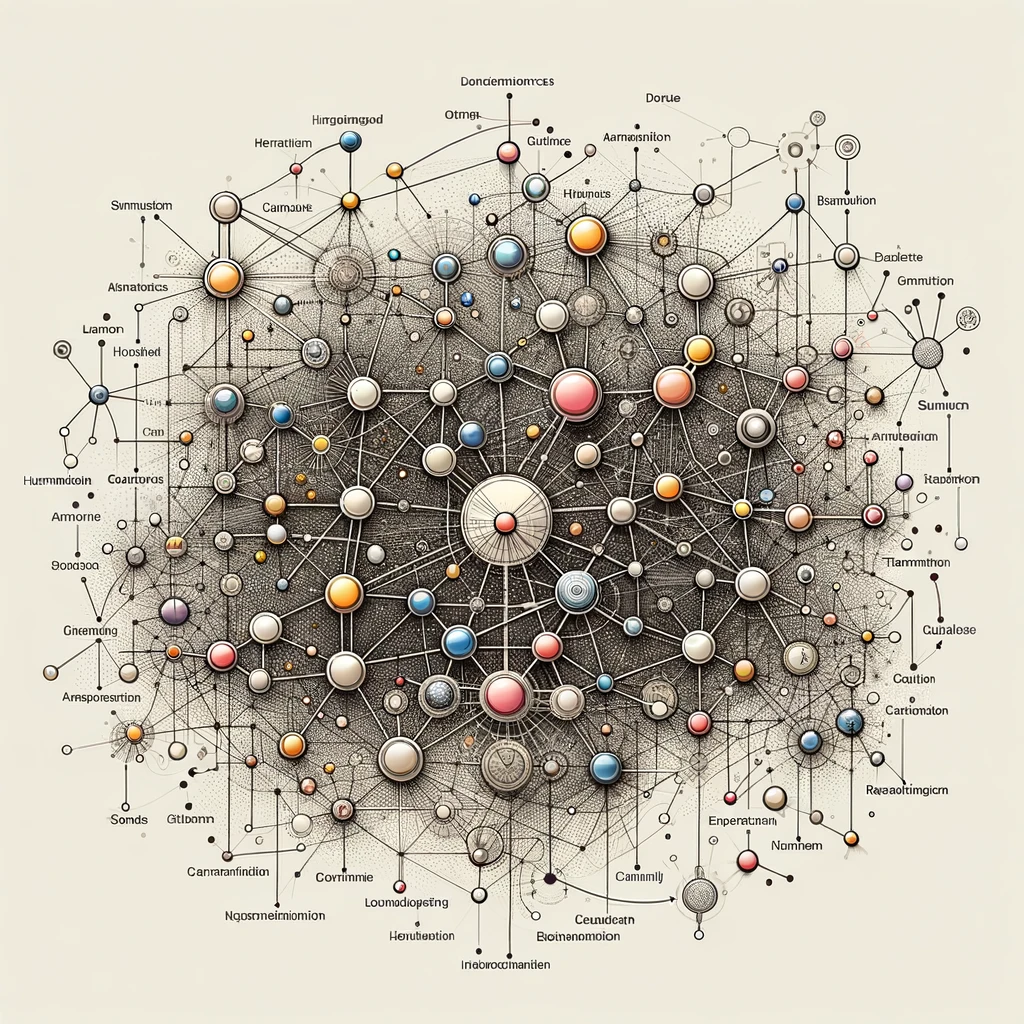

Hume glaubte, dass alle Ideen durch Assoziationen miteinander verbunden werden. Er argumentierte, dass der Geist Ideen aufgrund von Ähnlichkeiten, Kontiguität (räumliche oder zeitliche Nähe) oder Kausalität miteinander verknüpft.

Diese Auffassung Hume’s, bzw. dieses Phänomen kann mit der Methode des Brainstormings oder der Entwicklung einer Mindmap in Verbindung gebracht werden.

Was die Psychologie betrifft, zeigt uns die Psychotherapie, dass vergangene Erfahrungen und Traumata immer wieder getriggert werden können. Es bedarf dazu aktueller Reize, die den damalig auslösenden ähnlich oder gleich sind. Ähnliche oder gleiche Erinnerungen und Reaktionen können ausgelöst bis hin zum Wiedererleben der bedrohlichen Situation, das heißt zur Re-Traumatisierung.

Gewohnheit und Anpassungsfähigkeit

Hume betonte die Rolle der Gewohnheit und der Anpassungsfähigkeit des Geistes. Er argumentierte, dass der Geist durch wiederholte Erfahrungen und Gewohnheiten geformt und dass sich der Geist an neue Umstände anpassen kann.

- Der Mensch wächst körperlich und geistig mit und durch neue Anforderungen.

- Wachstum, gleich ob physisch, psychisch oder kognitiv, bedeutet Veränderung.

- Die Fähigkeit des Gehirns, sich neuen Situationen anzupassen und sich zu verändern, ist unter dem Begriff der Neuroplastizität bekannt.

Es gibt verschiedene psychotherapeutische Interventionsmöglichkeiten, um Einstellungen, Glaubenssätze und Verhaltensweisen zu verändern. Ob sie dabei, um im Computerbild zu bleiben, wirklich gelöscht oder nur überschrieben werden, lässt sich endgültig nicht sagen.

Die „Kognitive Verhaltenstherapie“ (KVT) und die „Dialektisch-Behaviorale Therapie“ (DBT) gelten diesbezüglich als sehr erfolgreich.

Skeptizismus

Hume war ein skeptischer Philosoph und argumentierte, dass wir keine absolute Gewissheit über die Existenz von Dingen oder über Kausalität haben können. Er behauptete, dass unsere Überzeugungen auf Wahrscheinlichkeit und Gewohnheit beruhen.

Die Grafik verdeutlicht, wie notwendig und schützend eine gesunde Portion Skeptizismus für den Menschen ist. Durch Veränderungen in der Umwelt oder durch die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit entsteht ein Anpassungsdruck. Das Gewohnte, die Komfortzone, die bisherige Blase muss verlassen werden. Veränderungen machen in der Regel Angst. Angst lässt die Menschen zögern und gibt ihnen die Möglichkeit der Analyse, Reflexion und Bewertung der zu ergreifenden Maßnahmen. Skepsis ist positiv, wenn sie Zeit zur Kritik und ausreichend Distanz zu den Dingen schafft, die vor einem liegen.

Skepsis ist negativ, wenn sie Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillen lähmt. Anpassung, Flexibilität sind und bleiben eine Gratwanderung zwischen dem Wünschenswerten und Notwendigen.

In der psychologischen Beratung und der therapeutischen Begleitung helfen Gespräche, die einen Perspektivwechsel ermöglichen. Zum Beispiel das Tool des Sokratisches Gesprächs.

Sympathie und Moral

Hume betonte die Bedeutung von Sympathie und Mitgefühl in der menschlichen Natur. Er argumentierte, dass moralische Urteile auf emotionalen Reaktionen basieren und dass wir durch Sympathie die Gefühle anderer Menschen nachempfinden können.

Schlüsselbegriffe hier sind selbstverständlich Empathie und Spiegelneuronen. Empathie seitens des Arztes, des Psychologen oder des Psychotherapeuten ist eine unabdingbare Voraussetzung zur Etablierung einer tragfähigen, von gegenseitigem Vertrauen geprägten Patienten / Klienten – Therapeutenbeziehung.

Die Gesprächstherapie nach Carl R. Rogers gehört zu den wichtigsten und effektivsten therapeutischen Interventionsmethoden. Rogers geht davon dass, dass der Mensch in Beziehungen zu anderen lebt und er ganzheitlich gesehen werden muss. Der Mensch ist mehr als die reine Summe seiner Einzelteile. Er ist eine biologische, psychologische und soziale Einheit. Als autonomes Individuum kann und muss er sich selbstbestimmt entscheiden. Der Therapeut verhilft ihm im Gespräch, seine eigenen Stärken und Kraftquellen, die er in sich trägt, zu entdecken und sie zu nutzen. Der zentrale Ansatz, so Rogers, ist die Beziehung zwischen Therapeuten und Patient, was die sprachliche, als auch die emotionale Ebene betrifft. Auch die Körpersprache ist Teil der Kommunikation.

Organisch-neurologisch gesehen wird dies durch das Konstrukt der Spiegelneuronen repräsentiert.