Übersicht

Das Immunsystem schützt uns rund um die Uhr vor Krankheitserregern. Forscher entdeckten, wie unser Körper Eindringlinge erkennt, Abwehr aktiviert und sich Erreger merkt. Dieses Wissen verändert nicht nur die Medizin, sondern auch unser Verständnis von körperlicher und psychischer Gesundheit.

Worum es geht

Es wird erklärt, wie das Immunsystem Schritt für Schritt arbeitet – vom Eindringen eines Erregers bis zum Immungedächtnis. Außerdem wird gezeigt, wie eng Immunprozesse und psychische Gesundheit zusammenhängen und warum das für Therapie und Forschung so wichtig ist.

Unser unsichtbares Schutzschild

Das menschliche Immunsystem ist wie eine gut organisierte Armee, die Tag und Nacht über unseren Körper wacht. Ohne dass wir es merken, erkennt es Eindringlinge wie Bakterien oder Viren, greift sie an und schützt uns so vor Krankheiten. Dabei gibt es zwei Hauptteile: eine schnelle erste Abwehr, die sofort reagiert, und eine zweite, gezielte Abwehr, die sich Eindringlinge merkt und beim nächsten Mal noch besser vorbereitet ist.

Die Entdeckung der Schaltstellen

Wissenschaftler haben lange nicht genau verstanden, wie unser Körper weiß, dass ein Erreger gefährlich ist. Zwei Forscher fanden heraus, dass bestimmte Sensoren in unseren Zellen Alarm schlagen, sobald sie typische Merkmale von Krankheitserregern erkennen. Ein weiterer entdeckte außerdem besondere „Wächterzellen“, die diese Alarme an das restliche Immunsystem weitergeben und so eine maßgeschneiderte Abwehrreaktion auslösen. Für diese Entdeckungen bekamen die drei 2011 den Nobelpreis für Medizin.

Warum das so wichtig ist

Dank dieser Erkenntnisse verstehen Forscher heute besser, wie Impfungen funktionieren, warum manche Menschen Autoimmunerkrankungen bekommen und wie man neue Therapien gegen Krebs entwickeln kann. Das Immunsystem ist also nicht nur ein Schutzmechanismus – es ist auch ein Schlüssel zur Medizin der Zukunft.

Wie unser Immunsystem funktioniert

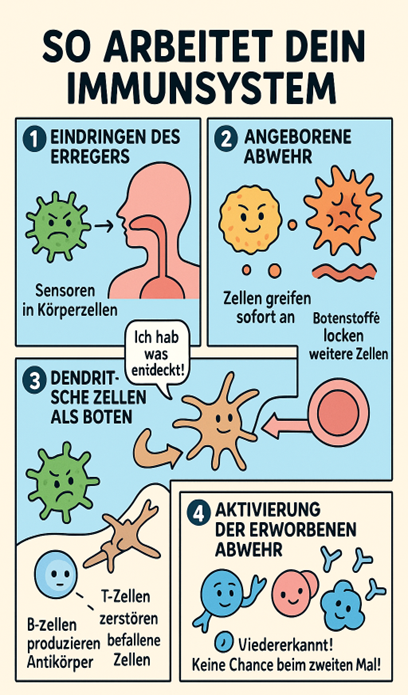

Wenn ein Krankheitserreger – zum Beispiel ein Virus oder Bakterium – in unseren Körper gelangt, wird er zuerst von der angeborenen Abwehr entdeckt. Das ist die schnelle Eingreiftruppe, die sofort reagiert. Bestimmte Sensoren in unseren Körperzellen erkennen typische Merkmale des Eindringlings, wie eine Art Alarmanlage. Diese Sensoren lösen sofort eine Kette von Reaktionen aus: Zellen setzen Botenstoffe frei, Blutgefäße erweitern sich, Abwehrzellen strömen herbei und greifen den Erreger direkt an.

Gleichzeitig treten dendritische Zellen auf den Plan – das sind sozusagen die Späher oder „Wächter“ des Immunsystems. Sie nehmen Teile des Erregers auf, wandern zu den Lymphknoten und zeigen dort spezialisierten Abwehrzellen, wie der Eindringling aussieht. Diese spezialisierten Zellen gehören zur erworbenen Abwehr, die etwas langsamer startet, dafür aber gezielt und sehr wirkungsvoll arbeitet.

In den Lymphknoten aktivieren sich zwei wichtige Truppentypen: T-Zellen, die infizierte Körperzellen erkennen und zerstören, und B-Zellen, die Antikörper bilden. Antikörper sind kleine Proteine, also Eiweißmoleküle, die wie Schlüssel genau an die Oberfläche des Erregers passen. Sie blockieren ihn oder markieren ihn für andere Abwehrzellen, die ihn dann beseitigen.

Hat der Körper den Erreger besiegt, „merkt“ sich das Immunsystem den Angreifer. Wenn er ein zweites Mal auftaucht, reagiert der Körper blitzschnell und oft merken wir gar nicht, dass wir erneut infiziert wurden – genau dieses Prinzip nutzen Impfungen.

🟦 1. Eindringen des Erregers

Ein Virus oder Bakterium kommt in den Körper.

Sensoren in Körperzellen erkennen, dass etwas Fremdes da ist.

Die Alarmanlage springt an.

🟧 2. Angeborene Abwehr

Die schnelle Abwehr reagiert sofort.

Zellen greifen den Eindringling direkt an.

Botenstoffe rufen weitere Abwehrzellen zur Hilfe.

🟨 3. Dendritische Zellen als Boten

Spezielle Zellen (dendritische Zellen) entdecken den Erreger.

Sie wandern zu den Lymphknoten und geben dort die Information weiter:

„Achtung, Eindringling!“

T-Zellen und B-Zellen werden vorbereitet.

🟩 4. Aktivierung der erworbenen Abwehr

T-Zellen zerstören befallene Körperzellen.

B-Zellen bilden Antikörper, die den Erreger gezielt bekämpfen.

Die Abwehr wird jetzt sehr genau und stark.

🟦 5. Immunologisches Gedächtnis

Nach dem Sieg bleiben einige Abwehrzellen im Körper. Diese Gedächtniszellen „merken“ sich den Erreger. Wenn er noch einmal auftaucht, wird er sofort erkannt und abgewehrt, ohne, dass wir überhaupt etwas von der erneuten Infektion merken.

Nobelpreis für neue Erkenntnisse

Der Nobelpreis für Medizin 2025 ging an drei Immunforscher. Sie haben entdeckt, wie das Immunsystem lernt, die eigenen Körperzellen zu akzeptieren und nicht anzugreifen. Dieser Vorgang heißt periphere Immuntoleranz. Sie zeigten, dass ein bestimmtes Gen, das FOXP3-Gen, sehr wichtig für die Entwicklung besonderer regulatorischer T-Zellen ist, die diese Toleranz steuern. Sie fanden auch heraus, dass diese Zellen ein Eiweiß namens CD25 haben und dass sie eine zentrale Rolle spielen, um Autoimmunreaktionen zu verhindern.

Dank dieser Entdeckungen wissen wir nun besser, wie das Immunsystem zwischen fremden Eindringlingen und den eigenen Zellen unterscheidet. Sie erklären auch, warum Veränderungen im FOXP3-Gen zu Autoimmunerkrankungen führen können. Außerdem eröffnen sie neue Möglichkeiten für die Medizin. Forscher können Therapien entwickeln, die gezielt die Arbeit der regulatorischen T-Zellen unterstützen. So lassen sich Autoimmunerkrankungen behandeln, Transplantate besser vertragen oder die Abwehrkräfte gegen Krebs stärken.

Immunsystem und Psyche – eine enge Verbindung

Die Entdeckungen zum Immunsystem haben nicht nur die Medizin verändert, sondern auch die Psychologie und Psychotherapie. Heute weiß man: Immunsystem, Gehirn und Psyche beeinflussen sich gegenseitig. Stress, Angst und traumatische Erfahrungen können Immunprozesse verändern. Umgekehrt können Entzündungsprozesse im Körper Stimmung, Antrieb und Denken beeinflussen. Bestimmte Botenstoffe (Zytokine) spielen dabei eine zentrale Rolle. Zytokine ermöglichen die Kommunikation zwischen den Zellen und aktivieren und steuern die Abwehrzellen.

Entzündung und seelische Gesundheit

Bei manchen Depressionen, Angststörungen oder Erschöpfungszuständen findet man niedriggradige Entzündungen. Menschen mit solchen Entzündungsprozessen fühlen sich oft ähnlich wie bei einer echten Infektion: müde, antriebslos, zurückgezogen. Die Nobelpreis-Forschung hat gezeigt, wie diese Prozesse auf zellulärer Ebene überhaupt entstehen – etwa durch überaktive Sensoren oder eine dauerhafte Alarmbereitschaft des Immunsystems.

Neue Perspektiven für Psychotherapie

Diese Erkenntnisse führen zu einem ganzheitlicheren Verständnis psychischer Störungen. In der Therapie wird heute stärker auf Schlaf, Bewegung, Ernährung und Stressabbau geachtet, weil all das direkt auf das Immunsystem wirkt. Gleichzeitig entstehen neue Behandlungsansätze, die gezielt Entzündungsprozesse hemmen oder die Stressregulation verbessern, um psychische Symptome zu lindern.

Psychopathologie wird so körpernäher gedacht: Symptome wie Antriebslosigkeit, Reizbarkeit oder soziale Rückzugstendenzen erscheinen nicht mehr nur als „psychische Reaktionen“, sondern auch als mögliche Folgen biologischer Alarmzustände.

Ein neues Verständnis von Gesundheit

Das Zusammenspiel von Psyche und Immunsystem zeigt: Gesundheit ist kein rein körperlicher und keine rein seelischer Zustand – sie entsteht im Zusammenklang von beidem. Dieses Verständnis öffnet Türen für moderne, integrative Therapieformen, die nicht mehr an der alten Trennung zwischen Körper und Seele festhalten.

Zum Mitnehmen

Körper und Psyche gehören zusammen. Ein starkes Immunsystem schützt nicht nur vor Krankheiten, sondern beeinflusst auch unser seelisches Wohlbefinden. Dieses Wissen hilft, Gesundheit ganzheitlich zu verstehen und neue Wege in Medizin und Psychotherapie zu gehen.

Inspiration: Lektüre: ‚Autoimmunerkrankungen verstehen und verhindern. Wissenschaftler aus den USA und Japan mit Medizin-Nobelpreis geehrt.‘ Main-Spitze vom 7.10.2025, S. 28.

- Grafik: Grundlage: Nobelpreis-Infografik: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2011/illustrated-information/ , bearbeitet durch ChatGPT.

- Dieser Artikel wurde unter Verwendung mehrerer redaktioneller KI-Werkzeuge erstellt.

Über den Autor:

Der Autor ist geprüfter psychologischer Berater (vfp), Heilpraktiker für Psychotherapie, hat ein postgraduiertes Studium in Psychologie zum Ph.D. (philosophy doctor) absolviert und erfolgreich an der Fortbildung zur Qualifikation ‚Psychosomatische Grundversorgung‘ der Landesärztekammer Hessen teilgenommen.

Er schreibt u.a. über die Übergänge zwischen Nähe und Autonomie, Bindung und Freiheit. Seine Texte verbinden psychologische Tiefe mit dem Blick auf den Menschen, der beides ist: verletzlich und fähig zur Wandlung.