Worum es geht

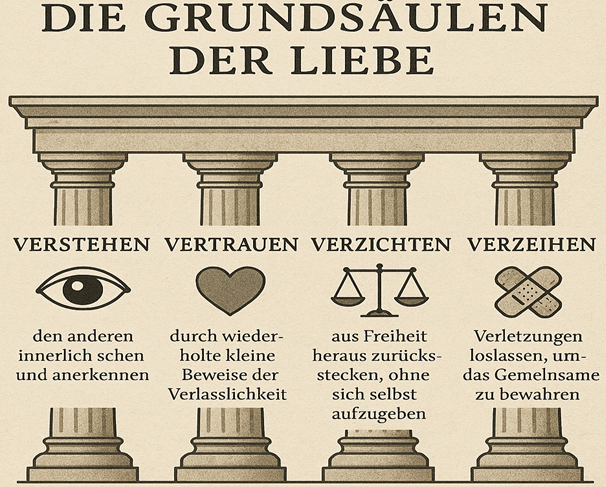

Eine Partnerschaft lebt nicht allein von Zuneigung oder Anziehung, sondern von wiederkehrenden Prozessen, die Nähe, Stabilität und Entwicklung ermöglichen. Vier Grundsäulen sind dabei von zentraler Bedeutung: Verstehen, Vertrauen, Verzichten und Verzeihen. Sie wirken nicht isoliert, sondern greifen ineinander und tragen gemeinsam das fragile Bauwerk der Beziehung. Wo eine Säule geschwächt ist, können die anderen eine Zeit lang stützen, doch ohne bewusste Pflege droht langfristig Instabilität. Eine Beziehung ist kein statisches Gebilde, sondern ein lebendiger Organismus, der sich wandelt, wächst – und gelegentlich auch stolpert.

Verstehen als erste Grundlage

Verstehen bedeutet, die inneren Zustände des anderen wahrzunehmen und anzuerkennen: Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse. Psychologisch gesprochen setzt das die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zur Empathie voraus, also sowohl kognitives Nachvollziehen als auch emotionale Resonanz. Besonders in Stresssituationen bricht dieses Verstehen oft ein, weil alte Verletzungen oder voreilige Deutungen die Wahrnehmung verzerren. In einseitigen Beziehungen kann es vorkommen, dass ein Partner immer wieder Verständnis aufbringt, während der andere verschlossen bleibt. In reziproken Beziehungen hingegen ist es entscheidend, dass beide immer wieder versuchen, das innere Erleben des anderen mental zu erfassen, auch wenn Missverständnisse auftreten. Verstehen ist damit weniger ein Zustand als eine wiederholte Handlung. Es ist ein intellektuelles und emotionales Sich-Hineinfühlen, das nicht nur Nähe schafft, sondern auch die Grundlage für konstruktive Konfliktlösung bildet. Wer verstanden wird, fühlt sich gesehen – und wer sieht, kann auch heilen.

Vertrauen als zweite Säule

Vertrauen ist die Erwartung, dass der Partner zuverlässig und wohlwollend handelt. Es entsteht durch kleine, wiederholte Erfahrungen der Verlässlichkeit. Jedes eingehaltene Versprechen, jedes offene Gespräch ist ein kleines Guthaben auf einer Art innerer Vertrauensbank. Die psychologische Erfahrung zeigt jedoch, dass Vertrauen leicht zerstört und nur mühsam wiederaufgebaut wird. In einseitigen Beziehungen entsteht das Problem, dass einer versucht, Vertrauen immer wieder durch Beweise zu erzwingen, während der andere nur wenig investiert.

In reziproken Beziehungen hingegen wird Vertrauen durch wiederholte Reparaturen gestärkt: kleine Brüche werden benannt, entschuldigt und überwunden. Vertrauen ist also nicht nur ein Gefühl, sondern eine Praxis der Berechenbarkeit und Transparenz. Es ist wie ein feines Gewebe, das durch gemeinsame Erfahrungen gesponnen wird – und durch Unehrlichkeit oder Schweigen reißen kann. Wer Vertrauen schenkt, macht sich verletzlich. Wer es verdient, wird zum sicheren Hafen.

Verzichten ohne sich selbst zu verlieren

Verzichten bedeutet in einer Partnerschaft, eigene Wünsche zurückzustellen, um dem Gemeinsamen Raum zu geben. Entscheidend ist dabei die Freiwilligkeit. Ein bewusst gewählter Verzicht kann Nähe und Kooperation fördern, während ein erzwungener oder stillschweigend erwarteter Verzicht langfristig zur Selbstaufgabe führt. In vielen einseitigen Beziehungen finden wir das Muster, dass ein Partner fast immer zurücksteckt, was zu Erschöpfung und stiller Verbitterung führt. In reziproken Beziehungen entsteht dagegen eine Dynamik des fairen Austauschs: mal verzichtet der eine, mal der andere, und das erlebte Gleichgewicht ist wichtiger als eine mathematische Balance. Psychologisch lässt sich sagen, dass gesunder Verzicht Anerkennung voraussetzt, während ungesunder Verzicht eher mit Vernachlässigung und Missachtung einhergeht. Verzichten heißt nicht verlieren, sondern gestalten – wenn es aus innerer Freiheit geschieht. Es ist ein Akt der Liebe, der nicht das Ich auflöst, sondern das Wir stärkt.

Verzeihen als Heilungsprozess

Verzeihen schließlich ist ein aktiver Prozess, der Verletzungen nicht ungeschehen macht, aber den Groll auflöst und die Möglichkeit eines Neubeginns eröffnet. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem bloßen Entschluss, verzeihen zu wollen, und dem emotionalen Prozess, der oft Zeit braucht. Verzeihen gelingt nur, wenn der Schaden benannt wird, der Verletzer Verantwortung übernimmt und der Verletzte bereit ist, innerlich loszulassen. Verzeihen darf jedoch nicht zur Legitimation fortgesetzter Verletzungen werden. In einseitigen Beziehungen wird oft erwartet, dass ein Partner immer wieder verzeiht, ohne dass sich das Verhalten ändert. In reziproken Beziehungen dagegen gehört das Verzeihen zu einem Zyklus aus Verletzung, Entschuldigung und Wiederherstellung. Es schafft die Basis dafür, dass Vertrauen überhaupt wieder wachsen kann. Verzeihen ist kein Vergessen, sondern ein bewusstes Erinnern ohne Bitterkeit. Es ist der Moment, in dem die Vergangenheit nicht länger die Zukunft bestimmt.

Einseitigkeit und Reziprozität im Vergleich

Partnerschaften verlaufen nicht immer symmetrisch. Es gibt Lebensphasen, in denen ein Partner mehr trägt als der andere, etwa bei Krankheit, Arbeitsbelastung oder Kinderbetreuung. Problematisch wird es jedoch, wenn die Einseitigkeit dauerhaft verschwiegen bleibt. Dann verfestigen sich Muster, die eine Beziehung langsam aushöhlen. Reziprozität bedeutet nicht eine starre Aufteilung im Verhältnis 50:50, sondern ein gelebtes Gefühl der Fairness über die Zeit. Beide wissen: Was ich heute mehr gebe, kommt irgendwann in anderer Form zurück. Diese Erwartung schafft das Fundament für langfristige Stabilität. Es ist ein stilles Vertrauen in die Gerechtigkeit der Beziehung, das nicht aufgerechnet, sondern empfunden wird. Reziprozität ist das rhythmische Pendeln zwischen Geben und Nehmen – nicht mechanisch, sondern menschlich.

Praktisches Handwerkszeug für den Alltag

Damit diese vier Säulen nicht nur als Theorie bestehen bleiben, braucht es konkrete Rituale und Übungen. Eine einfache, aber wirksame Methode ist das wöchentliche Check-in. Dabei nehmen sich beide Partner zwanzig Minuten Zeit. Zunächst nennt jeder ein positives Erlebnis der vergangenen Woche, dann wird ein Thema angesprochen, das Gefühle und Wünsche betrifft, und schließlich wird eine kleine konkrete Vereinbarung für die kommende Woche getroffen. Dieses Ritual stärkt sowohl Verstehen als auch Vertrauen. Es schafft einen Raum, in dem Beziehung bewusst gepflegt wird – wie ein Garten, der regelmäßig gegossen werden muss.

Für Situationen, in denen ein Fehler oder eine Verletzung eingetreten ist, kann ein Repair-Skript hilfreich sein. Es folgt einer klaren Struktur: Zuerst benennt derjenige, der verletzt hat, dass er den Schaden sieht. Dann folgt die konkrete Beschreibung des Fehlverhaltens ohne Relativierung. Darauf folgt eine klare Entschuldigung und ein Angebot zur Wiedergutmachung, verbunden mit einer nachvollziehbaren Verhaltensänderung. Dieses Vorgehen erleichtert es dem anderen, tatsächlich zu verzeihen und Vertrauen neu zu wagen. Es ist ein Ritual der Wiederherstellung, das nicht nur Worte, sondern auch Taten verlangt.

Impulse für den Alltag

Partnerschaft beruht auf vier Grundsäulen. Verstehen heißt, den anderen innerlich zu sehen und anzuerkennen. Vertrauen entsteht durch wiederholte kleine Beweise der Verlässlichkeit. Verzichten bedeutet, aus Freiheit heraus zurückzustecken, ohne sich selbst aufzugeben. Verzeihen ist der Weg, Verletzungen loszulassen, um das Gemeinsame zu bewahren. Entscheidend ist nicht, dass alles jederzeit ausgewogen ist, sondern dass über die Zeit eine Balance entsteht, die von beiden als fair empfunden wird. Eine Partnerschaft lebt davon, dass beide nicht nur empfangen, sondern auch geben, nicht nur erwarten, sondern auch anbieten, nicht nur Fehler sehen, sondern auch Heilung zulassen. Und vielleicht ist genau das die Kunst der Liebe: nicht perfekt zu sein, sondern gemeinsam zu wachsen.

Zum Mitnehmen

- Inspiration: Götz Alsmann im Interview mit Lars Laue. In: Beilage ‚Leben. Am Wochenende.‘ Main-Spitze v. Samstag, 6. September 2025. S.

- Bilder: KI-generiert: Microsoft Copilot, ChatGPT.ieser Artikel wurde unter Verwendung mehrerer redaktioneller KI-Werkzeuge erstellt.