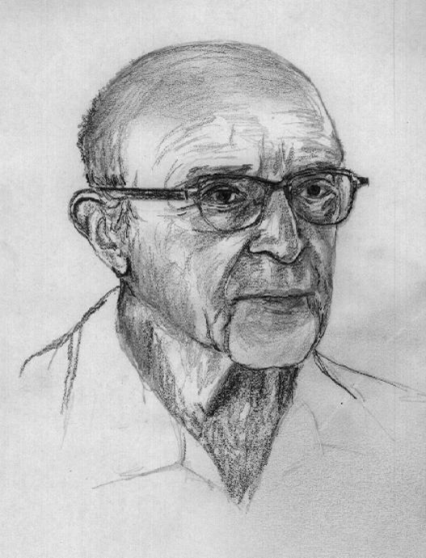

Theorie und Praxis im Überblick nach Carl Rogers (1902-1987)

Manche Gespräche verändern nichts – andere verändern alles. Nicht, weil darin kluge Ratschläge gegeben oder Probleme „gelöst“ werden, sondern weil sich im Sprechen etwas verschiebt: ein innerer Ton, ein bislang ungehörtes Gefühl, eine neue Beziehung zu sich selbst. Die Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers setzt genau hier an. Sie versteht das therapeutische Gespräch nicht als Technik zur Korrektur, sondern als Raum, in dem Entwicklung möglich wird. Entwicklung allerdings nicht beliebig, sondern in erkennbaren Schritten. Wer genau hinsieht, kann beobachten, wie Menschen sich im Gespräch langsam von äußeren Beschreibungen lösen und den Mut entwickeln, sich selbst zu begegnen. Die sieben Stufen der Gesprächspsychotherapie beschreiben diesen Weg.

Überblick

Die Gesprächspsychotherapie nach Carl Rogers basiert auf der Annahme, dass psychische Veränderung aus dem Erleben des Klienten selbst hervorgeht, wenn die therapeutische Beziehung durch Empathie, Wertschätzung und Echtheit getragen ist. Die sogenannte Experiencing Scale unterscheidet sieben Stufen, die den Grad der inneren Selbstbezogenheit und emotionalen Integration beschreiben. Diese Stufen reichen vom distanzierten Sprechen über äußere Ereignisse bis hin zu einem offenen, flexiblen Selbstverständnis und aktiver Veränderungsbereitschaft. Der vorliegende Text bietet einen zusammenhängenden Überblick über diese sieben Stufen und verbindet theoretische Einordnung mit praktischer Bedeutung für die therapeutische Arbeit.

Worum es geht

Im Kern geht es um eine einfache, aber anspruchsvolle Frage: Wie verändert sich ein Mensch im therapeutischen Gespräch?

Nicht abstrakt, sondern konkret – hörbar, spürbar, nachvollziehbar. Rogers und seine Mitarbeitenden beobachteten über viele Jahre hinweg Gesprächsverläufe und stellten fest, dass sich innere Prozesse in typischen Mustern entfalten. Diese Muster betreffen nicht den Inhalt der Probleme, sondern die Art und Weise, wie ein Mensch über sich selbst spricht, fühlt und sich zu seinen Erfahrungen verhält. Die sieben Stufen sind daher kein Diagnoseinstrument und kein Zielkatalog, sondern ein Modell zur Beschreibung innerer Reifung im Gespräch. Sie helfen Therapeutinnen und Therapeuten, das Gesagte einzuordnen, ohne es zu bewerten oder zu forcieren.

Die sieben Stufen

Die erste Stufe ist dadurch gekennzeichnet, dass die Klientin kaum über sich selbst spricht. Seine Erzählungen kreisen um andere Menschen, äußere Ereignisse, Pläne oder allgemeine Ideen. Persönliche Betroffenheit bleibt unsichtbar. Theoretisch zeigt sich hier eine starke Distanz zum eigenen Erleben; Gefühle sind abgespalten oder noch nicht bewusst zugänglich. In der Praxis bedeutet dies, dass der therapeutische Raum zunächst als sicher erlebt werden muss. Der Therapeut hört zu, strukturiert nicht um, fragt nicht nach innen, sondern signalisiert: Alles, was gesagt wird, hat hier Platz.

Die Klientin berichtet ausführlich über ihre Arbeitsstelle. Sie beschreibt Kolleginnen, organisatorische Abläufe und die allgemeine Stimmung im Team. Besonders hebt sie hervor, wie unzuverlässig andere seien und wie schlecht Entscheidungen getroffen würden. Auf Nachfrage bleibt sie sachlich und wechselt schnell zu neuen Beispielen. Über sich selbst sagt sie wenig; persönliche Betroffenheit ist nicht erkennbar. Gefühle kommen nicht vor, weder explizit noch implizit.

Typisch für diese Stufe ist, dass die Klientin spricht, ohne sich selbst zu zeigen. Das Gespräch bleibt äußerlich, fast berichtshaft.

In der zweiten Stufe rückt die Klientin selbst stärker in den Mittelpunkt. Ihre Interessen, Absichten oder Schwierigkeiten werden erkennbar, doch Gefühle bleiben weiterhin ausgeklammert. Das Selbst wird beschrieben, aber nicht erlebt. Theoretisch handelt es sich um eine erste Annäherung an das eigene Erleben bei gleichzeitiger Kontrolle. Praktisch ist Zurückhaltung gefragt: Der Therapeut spiegelt, fasst zusammen und vermeidet es, emotionale Tiefe einzufordern, bevor sie sich von selbst andeutet.

Die Klientin beginnt, häufiger „ich“ zu sagen. Sie erklärt, dass sie viel Verantwortung trage und eigentlich hohe Ansprüche an sich habe. Sie beschreibt, dass sie oft das Gefühl habe, alles zusammenhalten zu müssen. Dennoch bleibt die Darstellung nüchtern. Auf die Frage, wie es ihr damit gehe, antwortet sie ausweichend: „Das ist halt so.“ Gefühle werden nicht benannt, sondern umgangen.

Hier taucht das Selbst auf, aber noch ohne emotionale Tiefe. Die Klientin bleibt beobachtend gegenüber sich selbst.

Die dritte Stufe ist geprägt von Selbstbezug mit Distanz. Die Klientin spricht über sich, ergänzt seine Aussagen jedoch durch Bewertungen, Erklärungen oder Rechtfertigungen. Persönliche Erfahrungen werden erwähnt, aber eher kommentiert als durchlebt. Gefühle erscheinen indirekt oder werden relativiert. Theoretisch zeigt sich hier ein Spannungsfeld zwischen Annäherung und Schutz. In der Praxis kann der Therapeut diese Bewertungen empathisch aufgreifen, ohne sie zu verstärken, und so den Raum für unmittelbares Erleben langsam öffnen.

Die Klientin erzählt von einer Situation, in der sie sich überfordert fühlte, ergänzt aber sofort: „Eigentlich ist das ja nicht schlimm, andere schaffen das ja auch.“ Sie beschreibt sich als „wahrscheinlich zu empfindlich“ und analysiert ihr Verhalten kritisch. Persönliche Erfahrungen werden eingebracht, aber sofort relativiert oder erklärt. Gefühle werden angedeutet, aber nicht zugelassen.

Das innere Erleben kommt näher, wird aber durch Bewertungen abgefedert. Nähe und Abwehr wechseln sich ab.

In der vierten Stufe verschiebt sich der Fokus deutlich. Die Klientin beginnt, Gefühle und innere Erfahrungen zu benennen, die mit bestimmten Ereignissen verbunden sind. Die äußeren Geschehnisse treten in den Hintergrund, während die innere Beziehung zu ihnen an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig werden diese Gefühle noch auf Abstand gehalten, als wären sie etwas, das man betrachten, aber noch nicht ganz zulassen möchte. Theoretisch markiert dies einen Übergang zu emotionaler Bewusstheit. Praktisch kann empathisches Spiegeln dazu beitragen, dass Gefühle nicht nur beschrieben, sondern vorsichtig erlebt werden dürfen.

Im weiteren Verlauf sagt die Klientin, dass sie sich in bestimmten Situationen „angespannt“ oder „innerlich unruhig“ fühle. Sie spricht darüber, dass sie abends oft nicht abschalten könne und das Gefühl habe, ständig unter Strom zu stehen. Dabei wirkt sie nachdenklich, aber kontrolliert. Die Gefühle werden beschrieben, jedoch eher beobachtet als erlebt.

Gefühle sind nun Teil des Gesprächs, aber sie werden noch vorsichtig auf Distanz gehalten.

Die fünfte Stufe ist durch eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen gekennzeichnet. Die Klientin beginnt, ihren persönlichen Anteil am Problem zu erkennen und sich direkt damit zu befassen. Fragen nach Verantwortung ersetzen Schuldzuweisungen. Theoretisch zeigt sich hier eine zunehmende Integration des Selbstkonzepts. In der Praxis unterstützt der Therapeut den Prozess, indem er hilft, zentrale emotionale Themen zu fokussieren, ohne zu interpretieren oder Lösungen vorzugeben.

Die Klientin beginnt, sich intensiver mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Sie spricht davon, dass sie sich oft verantwortlich fühlt für Dinge, die sie eigentlich nicht kontrollieren kann. Zum ersten Mal stellt sie sich selbst Fragen: „Warum trifft mich das so?“ und „Was mache ich eigentlich mit mir?“ Sie erkennt, dass ihr eigenes Anspruchsniveau eine Rolle spielt und dass sie sich selbst kaum Pausen erlaubt. Schuldzuweisungen an andere treten in den Hintergrund.

Hier entsteht echte innere Arbeit. Der Klient übernimmt Verantwortung, ohne sich zu verurteilen.

In der sechsten Stufe wird das Erleben unmittelbar. Gefühle werden im Gespräch nicht nur benannt, sondern erlebt. Die Klientin akzeptiert das Problem als Teil ihrer aktuellen Realität, belegt es mit konkreten Erfahrungen und entwickelt eine klare Bereitschaft zur Veränderung. Theoretisch liegt hier ein hoher Grad an Kongruenz vor. Praktisch ist diese Phase oft emotional intensiv und verlangt vom Therapeuten vor allem Präsenz, Echtheit und das Aushalten von Tiefe.

In einer Sitzung spricht die Klientin über eine konkrete Situation und bricht plötzlich ab. Sie wird still, atmet tief und sagt dann, sichtlich bewegt: „Ich merke gerade, wie traurig mich das macht.“ Das Gefühl ist nicht mehr nur Thema, sondern im Raum spürbar. Sie erkennt, dass sie sich selbst lange übergangen hat, und äußert den Wunsch, etwas zu verändern – nicht abstrakt, sondern konkret. Das Erleben ist unmittelbar, authentisch und nicht mehr distanziert. Veränderung wird innerlich vorbereitet.

Die siebte Stufe beschreibt einen Zustand zunehmender innerer Offenheit. Die Klientin verfügt über ein vertieftes Selbstverständnis, kann neue Perspektiven einnehmen und ist bereit, neue Erfahrungen zu machen. Selbstvertrauen und Flexibilität nehmen zu, Veränderung wird nicht mehr als Bedrohung, sondern als Möglichkeit erlebt. Theoretisch zeigt sich hier ein offenes, dynamisches Selbstkonzept. In der Praxis wird Therapie zunehmend überflüssig, weil der Klient seine innere Orientierung selbstständig nutzen kann.

Gegen Ende des Prozesses berichtet die Klientin, dass sie im Alltag bewusster auf ihre Grenzen achtet. Sie beschreibt neue Erfahrungen, etwa dass sie Aufgaben abgibt oder Erwartungen offen anspricht. Dabei wirkt sie nicht euphorisch, sondern ruhig und zuversichtlich. Sie sagt: „Ich verstehe mich selbst besser – und das fühlt sich stabil an.“ Neue Situationen werden nicht mehr primär als Bedrohung erlebt, sondern als Lernmöglichkeiten.

Das Selbst ist integrierter, flexibler und offener. Die Therapie verliert ihre zentrale Funktion.

Einordnender Abschluss

Diese Fallvignette zeigt, wie sich ein therapeutischer Prozess nicht durch spektakuläre Interventionen, sondern durch feine Verschiebungen im Erleben entfaltet. Die sieben Stufen der Gesprächspsychotherapie beschreiben keine Technik, sondern eine innere Bewegung: vom Reden über die Welt hin zur Begegnung mit sich selbst. Für die Praxis bedeutet das, dass therapeutische Wirksamkeit weniger im Tun liegt als im Zulassen, Mitgehen und Verstehen.

Zum Mitnehmen

Die sieben Stufen der Gesprächspsychotherapie sind keine Checkliste und kein Therapieplan. Sie sind eine Landkarte innerer Bewegung, die hilft zu verstehen, wo ein Mensch gerade steht und was im Moment möglich ist. Für die Praxis bedeutet das vor allem eines: Geduld. Entwicklung lässt sich nicht beschleunigen, aber sie lässt sich begleiten. Wer die Stufen kennt, hört anders zu – feiner, genauer, respektvoller. Und vielleicht ist genau das die zentrale Botschaft der rogersschen Gesprächspsychotherapie: Veränderung geschieht dort, wo ein Mensch sich selbst begegnen darf, ohne gedrängt zu werden.

- Inspiration: Arbeitsblatt zur Selbst-Reflexion. Seminar ‚Humanistische Psychotherapie‘. Paracelsus Akademie.

- Bilder: KI-generiert. ChatGPT

- Dieser Artikel wurde mit Unterstützung verschiedener redaktioneller KI-Tools erstellt.

Über den Autor:

Der Autor ist geprüfter psychologischer Berater (vfp), Heilpraktiker für Psychotherapie, hat ein postgraduiertes Studium in Psychologie zum Ph.D. (philosophy doctor) absolviert und erfolgreich an der Fortbildung zur Qualifikation ‚Psychosomatische Grundversorgung‘ der Landesärztekammer Hessen teilgenommen.

Er schreibt u.a. über die Übergänge zwischen Nähe und Autonomie, Bindung und Freiheit. Seine Texte verbinden psychologische Tiefe mit dem Blick auf den Menschen, der beides ist: verletzlich und fähig zur Wandlung.